在日常工作中,我们时常会碰到这样的情况,有的人讲事情逻辑非常混乱,罗列了很多事项,却把握不到重点,无法把一件事情说清楚。他说的每个字你都听得懂,然而组合在一起,你并不知道他想说什么,内容没有逻辑,语句没有重点。

这种思维混乱是典型的缺少结构化思维的表现。结构化思维非常重要,不仅仅体现在表达上,也体现在在我们分析问题的过程中。具备结构化思维,才能将问题分析地更全面、更深刻。

什么是结构化思维?

在理解概念之前,咱们来看一个例子:

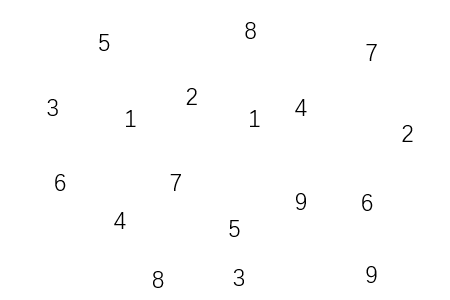

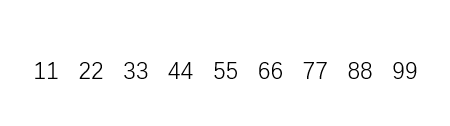

花5秒钟的时间,记住下图的数字

好,我们再来试一组数字,还是花5秒钟来记住它

其实这2组的20个数字是一样的,但是不是觉得第二组一下子就记住了?

为什么会这样?因为第二组数据更符合我们大脑的使用习惯,数字与数字之间有清晰的逻辑和结构。

再举一个例子:

当有人问你,你能说说你有哪些衣服吗?

“嗯….我有很多衣服(想法)…”

能详细点说吗?

“我有一条蓝裤子,一条橘黄色裙子,一件白衬衫,还有件灰白条纹衬衫,一条牛仔裤,一条蓝色竖条纹的裤子,还有顶黑色的帽子,哦对了,还有一条蓝色裤子(这个刚才好像说过了)…”

¥#%@#¥%@… 你到底有些啥?

“我刚才说的都是我有的啊…”

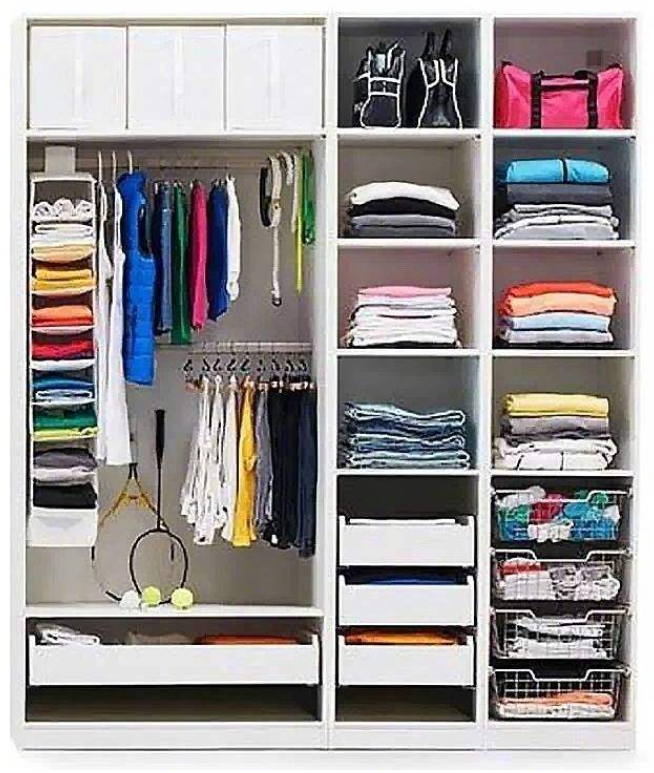

语言是思维的传声筒,如果你的思维没有经过整理,就会像这堆乱糟糟的衣服,你拥有他们,却无法理解他们!自己看着难受,别人听着难懂!

那怎么办?如何让思维变得既全面又有序呢?

你需要结构化思维

所谓结构化思维,就像是把衣橱里的这些衣服,分门别类的整理好。

比如按季节分类,按穿着场合分类,按服装风格分类等等..

这时候,别人再问你:你有些什么衣服呢?

你回答:我一共有208件装备,分为:

- 夏季、春秋季、冬季三大类;

- 每个季节的衣服又分为工作装、休闲装、宴会装、运动装四大系列;

- 其中,休闲装里有田园、淑女、简约三种风格;

- 每种风格的衣服,拥有深色、浅色各3套搭配;

- 另外配了4双运动鞋,5双皮鞋,6双休闲鞋,7个包包,8顶帽子来应对不同需要..

- 是不是听着清楚多了?

我们大脑处理信息有2个规律:

- 人处理信息的能力有限,太多的信息记不住

- 人更偏爱有规律的信息

假如我们在解决问题、与人沟通、输出文章的过程中找到一个框架,可以将零散信息放进去加以整合,就能得出方法和结论。这个框架就是结构化思维。

结构化思考的步骤

看完前面的例子,乍看还挺容易的,具体是怎么运用呢?

首先,明确目的,找到分解角度。同样的要素,组合成不同的结构,就能实现不同的功能和目的。因此,结构化思维,并不是简单的做个分类汇总,而是分解后,以什么方式组合,要达成什么目的?

所以,我们得在问题分解之前,先弄清楚分解的目的是什么,然后根据目的进行拆解与结构化。比如说,对于一个项目:

- 如果目标是分析进度:那就按时间进度,过程阶段来分解;

- 如果目标是分析成本:那就按工作项来分解;

- 如果目标是分析客户:那就按性别、年龄、学历、职业、收入等来分解。

其次,按 MECE 原则,组成结构。这个时候,就要用到结构化思维的首选工具 —— 金字塔结构

什么是金字塔结构?

简单来说就是:先确认目标问题,再根据分解的目的,将问题分解成不同的类别,类别下再放入对应的不同要素,这样逐层分解,最终的形成类似于金字塔的形状结构。

什么是MECE原则?

Mece原则,是麦肯锡著名咨询师「巴巴拉·明托」提出的,全称是是 Mutually Exclusiv Collectively Exhaustive,中文意思是“相互独立,完全穷尽”。

也就是金字塔的每一层,内容不能有重复的部分,也不能有遗漏的部分。

比如将人进行分类:老人、小孩、女人。

这个就有重叠的部分:有些女人既可以是小孩,也可以是老人;

也有遗漏的部分:中年男人应该分到哪一类?

那么,什么才是不重叠,不遗漏,符合MECE原则的呢?

你可以按年龄分:小孩、老人、年轻人;

或者按照性别分:男人、女人。

是不是感觉整体结构清晰很多了?。

总的来说,结构化思维的 3 大要素:

- 主题鲜明:有清晰的中心思想

- 归类分组:同类信息归为一组(MECE分析法:相互独立,完全穷尽)

- 逻辑递进:纵向层次有逻辑关系,横向层次有递进关系

利用结构化思维思考问题

自上而下发散:适用于思考问题、输出文章/演讲稿、与人沟通等这种问题比较明确的情况,我们只需要找到问题的核心要素即可,然后进行展开即可。

从下往上总结:适合判断他人逻辑、归纳信息等这种问题不够明确的情况,我们需要对多种杂乱的内容,进行分类、剪枝、归纳汇总成一个中心。

建立中心通常不会是一次成型的,随着对问题理解的变化,对中心的抽象也会进行相应的调整。不同的抽象层次其面对的问题宽度是不一样的。具体要用哪个层次的抽象作为“中心”,要视具体情况而定。

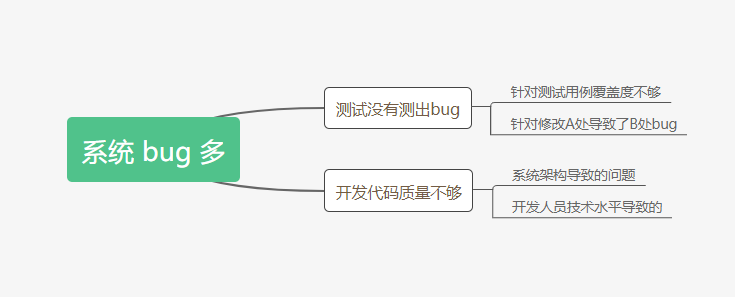

举个简单的例子,比如面对“系统 bug 多”的问题,我们尝试使用自上而下发散来思考这个问题。

- 这个问题原因可能是:开发代码质量不够高导致,测试没有测出bug导致的;

- 针对开发质量不够高,可以能的原因是:系统架构导致的问题,开发人员技术水平导致的;

- 针对测试没测出bug,可能的原因是:测试用例覆盖度不够,修改A处导致了B处bug;

- 针对系统架构导致bug多,我们可以…

- 针对开发人员技术水平导致bug多,我们可以…

- 针对测试用例覆盖度不够,我们可以…

- 针对修改A处导致了B处bug,我们可以…

可以非常容易的就整理出如下一个思维导图

你看,这样一步步梳理,我们就从一堆凌乱、没有规则的想法中,提炼出了一套有结构,有逻辑,可执行的行动方案。

这,就是结构化思维的力量!